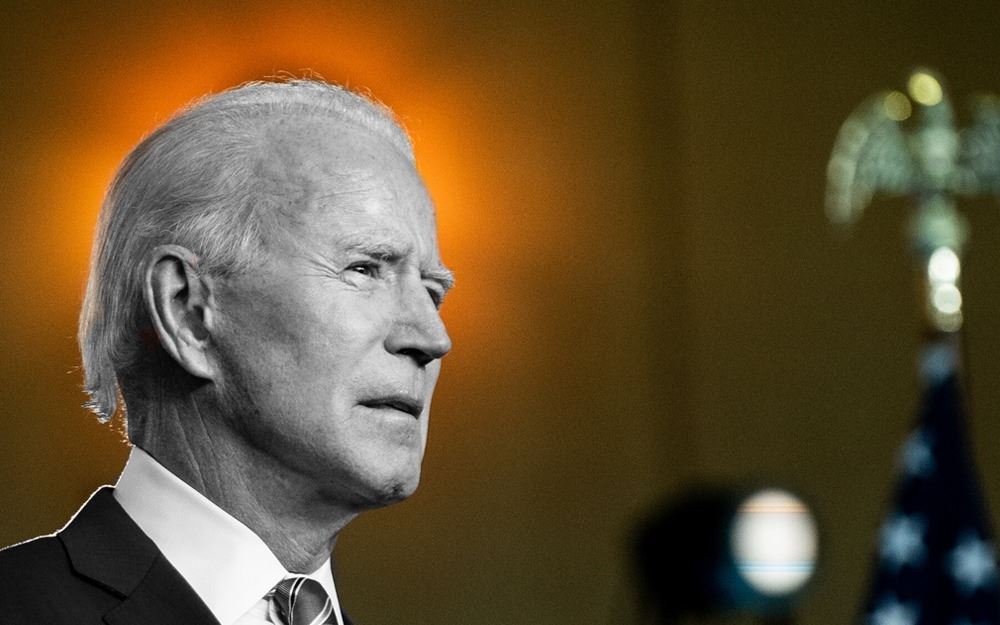

أحلّ جو بايدن صورة بنجامين فرانكلين بدل صورة أندرو جاكسون في المكتب البيضاوي.

صورة جاكسون كانت عزيزة على دونالد ترامب. ألفناها نحن أيضاً في وقت مضى، برسمه على ورقة العشرين دولار، عندما كانت ورقة العشرين دولار سائبة وشائعة في لبنان، عادية جداً يظهر عليها شخص يمكن أنّ يشتبه عليك أنّك التقيته قبل وقت في السوق، ترادف الثلاثين ألف ليرة، كما لو كانت الأخيرة “فكتها” لا أكثر، أو كما لو كانت علة شيوع ورقة العشرين دولار أنّ مطبعة “المركزي” عندنا لا تصدر ثلاثين ألف ليرة ورقة واحدة.

كان جاكسون، المتنقّل بين أيدينا، أليفاً حدّ الوهم. كما لو كان بالإمكان أن تستمر هذه الحال إلى الأبد. هذا الوهم تبدد، وليست ميسّرة العودة بعد تلاشيه إلى الواقع في الوقت نفسه. كما لو أنّ الواقع سابق الوهم إلى الهباء.

لكنّ جاكسون الشائع لم يكن لتتوقف الناس عنده وهي تدفع به وتشتري. لم تكن الناس تراه فعلياً على ورقة العشرين. كان الأقلّ مرئية، مقارنة بواشنطن على ورقة الدولار الواحد، ولينكولن على حبّة الخمس دولارات، وهاميلتون على العشرة، وغرانت على الخمسين، وفرانكلين على المئة دولار.

وجاكسون، الرئيس السابع للولايات المتحدة، الذي أبرزه ترامب إلى جانبه، المعاصر للمير بشير عندنا، والذي تولّى البيت الأبيض في أيام حملة ابراهيم باشا في بلاد الشام والأناضول، هو كذلك مؤسّس الحزب الديموقراطي، أي حزب بيلوسي وبايدن وهاريس والشلة.

والآن الرئيس الديموقراطي بايدن يسحب صورة الرئيس الأوّل من هذا الحزب، بل مؤسّس هذا الحزب، بعد مغادرة الرئيس الجمهوري ترامب الذي لم يعد كافياً القول إنّ الجمهوريين ينقسمون حوله، بل باتوا منقسمين حول محاكمته. الانقسام حول ترامب بين الجمهوريين مرده أيضا إلى أنّه رئيس جاكسوني أكثر من كونه جمهورياً.

الموقف من جاكسون ليس سهلاً في الولايات المتحدة. يمكن أن ترى فيه الرئيس الأكثر “يمينية” أو الأكثر “يسارية” بحسب زاوية النظر. حارب المحتكرين، كان نصيراً للفقراء والعامة من البيض. وكان مالكاً بشخصه لمئات من الرقيق، لكنّه ولد أساساً في عائلة متواضعة، ثم أثرى بتجارة الرقيق. كافح ضدّ أصحاب الاحتكارات بين البيض، وقاد في الوقت نفسه عملية طرد السكان الأصليين إلى غرب المسيسيبي، متذرّعاً بتعاونهم مع فلول الاستعمار البريطاني، ومع الإسبان في فلوريدا.

بالنسبة إلى بايدن وهاريس والشلّة، جاكسون شخصية غير مناسبة للمرحلة. فهؤلاء في غنى عن حمل أعباء شخصية تحوي مفارقات، مع إيثار جانب منه على آخر لديه. مثلاً، بدلاً من كمية مفارقات مجتمعة في شخص واحد، يفضلون التزيّن بباقة من الصور تمثل “التعددية الاختلافية”… الفسيفسائية المريحة لتلفيق سردية جامعة.

حبّ المختلف، في مقابل الخوف من “وحدة التناقضات”: هذه هي النغمة في مرحلة ما بعد ترامب.

كان جاكسون، المتنقّل بين أيدينا، أليفاً حدّ الوهم. كما لو كان بالإمكان أن تستمر هذه الحال إلى الأبد. هذا الوهم تبدد، وليست ميسّرة العودة بعد تلاشيه إلى الواقع في الوقت نفسه. كما لو أنّ الواقع سابق الوهم إلى الهباء

بالنسبة إلى الشعبويين، جاكسون هو مؤسس الحزب الديموقراطي والتقليد الشعبوي في اختراق المؤسسات الدستورية وتطويعها لمصلحة الشعب. من هنا خيطهم الرابط بين جاكسون وترامب. رئيس من الشعب، في الحالتين. والشعب الملموس هو الذي يتوجه إلى الصناديق. الأشباح وحدها تصوّت عبر البريد الافتراضي. شعب غير ملموس هذه لم يفهمها ترامب وربعه، فكانت غزوة الملموس للكابيتول، هزلاً بعواقب غير هزلية.

وعندما أطلق الجنرال جاكسون على حزبه تسمية “الحزب الديموقراطي” فعل ذلك لأنّ الديموقراطية كانت في ذلك الوقت كلمة قبيحة، سبّة سياسية، وصمة استهزائية تحقيرية. كانوا يطلقونها ضدّه بمحمول اتّهام شخص ما بأنّه “شعبوي” حالياً. أي بالمرجعية الكلاسيكية الكارهة لحكم الدهماء وسيادة العوام وطغيان الأكثرية، والمهمومة بالحفاظ على “الأصول”. عندما عنون الفرنسي الكسي دو توكفيل كتابه “عن الديموقراطية في أميركا” عام 1835، ليتحول بعد ذلك إلى أحد أهم كلاسيكيات العلم السياسي، كانت كلمة ديموقراطية قد تحسّن صيتها، بفضل جاكسون أكثر من أي أحد آخر، مع أنّ توكفيل لم يبخل بكيل الانتقادات ضدّ جاكسون، وربطاً بخوفه من انزلاق الديموقراطية إلى “طغيان الأكثرية”.

لكن، قبل ذلك، عندما صاغ المؤسسون الدستور الأميركي في 1787 وكتبوا “إعلان الاستقلال” في 1776، إنّما فعلوا ذلك بروحية متحفّظة تجاه الديموقراطية. فلم ترد لفظة “الديموقراطية” في الدستور الأميركي إطلاقاً، ولم يتردّد أحد الآباء المؤسّسين، وهو ألكسندر هاملتون (تبع العشرة دولار)، على الشرح أثناء المداولات وقتها بأنّ معيار قوّة المؤسسات المطلوب حمايتها من طيش وغلواء الناس، أنّه “لو كانت الناس ملائكة لما كانت تحتاج إلى الحكومات”. الناس غير ملائكة، هذا هو المنطلق الدستوري الهاملتوني إذاً. وبالتالي ليس الناس أصحاب السيادة تماماً، فهذه السيادة القطعية للناس لن تطرح فعلياً إلا مع الثورة الفرنسية. فصاحب السيادة الفعلية في إعلان الاستقلال الأميركي هو الإله الخالق. ينصّ الإعلان على أنّ “كلّ الناس مخلوقين كمتساويين”، ويستمدّون حقوقهم الطبيعية “التي لا يمكن سلبها” من الخالق، أي ثلاثية الحياة والحرية وطلب السعادة. الدستور الأميركي قائم إذاً على شيء يحاكي نظرية سيد قطب في “الحاكمية الإلهية”، إنّما بحدود طبعاً، وهي أنّ الخالق أعطاهم حقوقاً ثابتة لهم محورها طلب السعادة في الأرض. الحاكمية الإلهية في الدستور و”إعلان الاستقلال” تنبثق عنها حقوق “لا يمكن سلبها” من الناس الذين يخلقون متساوين. الدستور الأميركي أقرب هنا إلى سيد قطب وأبي الأعلى المودودي، من فكر روسو ثم الثورة الفرنسية. الناس “يولدون” كذا وكذا عند روسو، أما في الفكر المؤسّس لأميركا “فيُخلقون” متساوين، وبالتالي فإنّ أي عقد اجتماعي بينهم في الدنيا ليس إلا تجديداً للميثاق الإلهي – الطبيعي الأساسي، القائم على عقيدة الخلق من عدم.

من هنا، لم تكن كلمة “ديموقراطية” مستحبّة عند ثوار أميركا، بخلاف كلمة “جمهورية” التي ترمز في التاريخ الروماني إلى فترة هيمنة مجلس الشيوخ على روما. الثورة الفرنسية سارت بدلاً من ذلك إلى الجمع بين هذين المفهومين، الديموقراطية والجمهورية.

فرانكلين الذي أحلّه بايدن مكان جاكسون، واحد من أهم الآباء المؤسسين صائغي الدستور. شخصية متعدّدة الأبعاد ترمز إلى مفارقات المقلب الأميركي من عصر الأنوار. مفكر سياسي أساسي، ومخترع مانع الصواعق. والأهم، فكره السياسي أكثر ما يتجلّى في سيرته الذاتية. كي تفهم السردية المهيمنة على الولايات المتحدة عليك أنّ تقرأ (وأن تتجاوب عاطفياً أيضاً وأنت تأخذ مسافة نقدية في الوقت نفسه) سيرة فرانكلين الذاتية التي تبسط مواهبه المتعدّدة. الإيديولوجيا المهيمنة على الولايات المتحدة تقوم على معادلة رمزية مكثفة قوامها أنّ السيرة الذاتية لفرانكلين تتجلّى في التاريخ الأميركي من بعده. الدور الذي يلعبه فرانكلين هو دور “القدوة”.

فرانكلين الذي لم يرأس أميركا هو الوجه البشوش على المئة دولار. صحيح أنّ الدولار صار عسيراً في لبنان اليوم، لكنّ المفارقة أنّك ستجد الآن تداولاً بورقة المئة دولار، الفرانكلينية، أكثر من العشرين الجاكسونية. القدوة فرانكلين هو أيضاً لم يستظرف موضوعة الديموقراطية. جملته المشهورة أنّ “الديموقراطية تعني وجود ذئبين وحمل يصوّتون ما الطبق الذي يشتهون تناوله على العشاء”. في المقابل فرانكلين ساجل وساهم مطوّلاً في تكريس الحرية، حرية الضمير، حرية التعبير، وفي توطيد فهم أرضي، دنيوي، عملاني، لمسألة طلب السعادة، جاعلاً من مزدوجة “الحرية والسعادة” علّة وجود الولايات المتحدة.

عنده أنّ الدستور هو الذي يحمي الحرية والسعادة، يحميهما من النزعات المعادية بوضوح لهما، لكن من غلواء الناس أيضاً في طلبهما. هذه كانت فكرة الآباء المؤسسين، ومنهم فرانكلين. وحتّى مفهوم الجمهورية، لم يكن فرانكلين متمسّكاً به كشيء جوهري. عندما سُئِلَ عن طبيعة النظام الذي سيخرج من “إعلان الاستقلال” والدستور أجاب: “الجمهورية، هذا إذا ما استطعنا الحفاظ على ذلك”. كانت تساوره شكوك من المبدأ الجمهوري نفسه. لا ننسى أنّنا نتحدّث عن شخص من القرن الثامن عشر.

من هنا، لم تكن كلمة “ديموقراطية” مستحبّة عند ثوار أميركا، بخلاف كلمة “جمهورية” التي ترمز في التاريخ الروماني إلى فترة هيمنة مجلس الشيوخ على روما. الثورة الفرنسية سارت بدلاً من ذلك إلى الجمع بين هذين المفهومين، الديموقراطية والجمهورية

يبقى المدهش كم ردّد بايدن على مسامعنا في احتفال تنصيبه كلمة “ديموقراطية”، حتّى عاد فذكرنا بترامب. ذاك أطنب وعداً بجعل “أميركا عظيمة من جديد”، وهذا بجعل “الديموقراطية يعظم أمرها من جديد”. هذا مع أنّ الدستور الأميركي ينبذ الكلمة، وفرانكلين لا يحبها، وجاكسون الذي لا يستظرفه بايدن، والذي طاولت تمثيله هجمات المحتجّين ضدّ ترامب العام الماضي، بعد مقتل جورج فلويد، هو الذي ردّ الاعتبار لها.

إقرأ أيضاً: “المثالثة” في أميركا: ترامب يؤسس “الحزب الوطني”

هل يريد بايدن القول هنا إنّ الديموقراطية على نقيض الشعبوية؟ أنّ الديموقراطية تمكّنت من صدّ الشعبوية، ترويضها، النجاة من جلطتها؟ ام أنّ الديموقراطية يمكن أنّ تعود لها قيمتها في أدبيات الإدارة الأميركية تجاه العالم الخارجي، بعد أنّ أسرف ترامب في جعلها مسألة داخلية فقط، لا مكان لها عند التطرّق لوصف سياسات إدارته حول العالم؟

هي أسئلة لن تتوقف هنا. يخترقها الاستفهام عن سرّ النكهة الغائبة. بالقياس على ريغن وبوش الأب وكلينتون وبوش الابن وأوباما وترامب، نحن بشكل او بآخر، ولو بصورة فرانكلين في مكتبه، أمام رئيس بلا نكهة. لعلّه الأوّل كذلك من فترة طويلة، من فترة جيمي كارتر مثلاً. كذلك الديموقراطية في كلام بايدن، تبدو بلا نكهة. وإذا كان الشعبويون أخذوا النكهة معهم، فالسؤال الآن: كيف تستعيد الديموقراطية النكهة. كذلك في بلادنا، منذ وقت لم يعد بقليل، صارت كلمة “ديموقراطية” بلا نكهة.

[VIDEO]